國際航太展技術革新:一把銑刀如何改變整個太空產業的遊戲規則

次閱讀

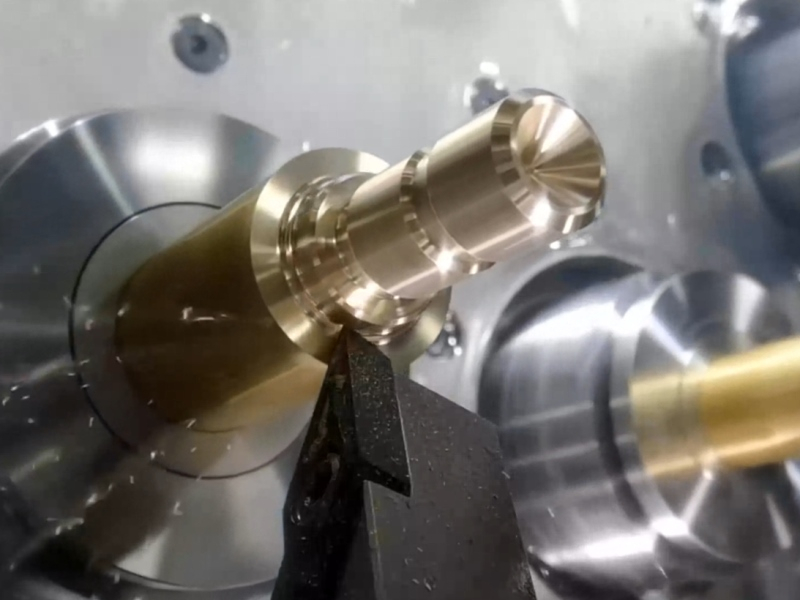

在2024年台北國際航太暨國防工業展中,一項看似不起眼的技術革新引起了全球航太產業的高度關注。這項革新並非來自複雜的火箭推進系統,也不是先進的衛星通訊技術,而是一把小小的銑刀。這把專為航太產業設計的高精度銑刀,正在悄悄改變整個太空製造業的遊戲規則,為台灣在全球航太供應鏈中創造了全新的競爭優勢。

航太產業對精密加工的苛刻要求

航太工業向來是製造業的最高殿堂,對於零組件的精度要求極為嚴格。無論是火箭引擎的燃燒室、衛星的結構件,還是太空站的對接機構,每一個零件都必須達到微米級的精度標準。在這樣的要求下,傳統的銑刀往往無法滿足航太產業的嚴苛需求,製造商必須仰賴昂貴的進口設備和工具。

然而,隨著太空產業的快速發展,特別是商業太空公司的興起,對於高品質、低成本製造解決方案的需求日益迫切。SpaceX、Blue Origin等新興太空公司的成功,很大程度上歸功於他們在製造技術上的突破,而銑刀這樣的基礎工具扮演了關鍵角色。

台灣銑刀技術的突破性發展

台灣的工具機產業長期以來在全球市場佔有重要地位,但在航太級銑刀領域,過去一直被歐美廠商壟斷。近年來,台灣廠商透過產學合作,結合材料科學、精密機械與表面處理技術,成功開發出具有國際競爭力的航太級銑刀。

這些新一代銑刀採用了奈米塗層技術,大幅提升了刀具的耐磨性和使用壽命。同時,透過先進的幾何設計和切削參數最佳化,這些銑刀能夠在加工鈦合金、鎳基超合金等航太材料時,達到前所未有的表面光潔度和尺寸精度。

更重要的是,台灣廠商將成本控制做到了極致。相較於歐美同級產品,台灣製造的航太級銑刀價格降低了30-40%,同時性能卻不相上下,甚至在某些指標上更為優秀。

銑刀創新如何影響太空製造流程

提升加工效率

新一代航太銑刀的最大優勢在於大幅提升了加工效率。傳統的航太零件加工往往需要多道工序,使用不同規格的刀具,而新型銑刀透過優化的刀具幾何和塗層技術,能夠在單一設定下完成更多的加工作業。

以火箭引擎的渦輪葉片為例,過去需要使用5-6把不同規格的銑刀才能完成的加工作業,現在只需要2-3把新型銑刀就能達到同樣的效果,加工時間縮短了40%以上。

降低製造成本

成本一直是限制太空產業發展的重要因素。傳統航太製造中,刀具成本往往佔總製造成本的8-12%。新型銑刀不僅採購成本較低,其優異的耐用性也大幅降低了刀具更換頻率,進一步壓低了製造成本。

根據業界估算,採用台灣製造的航太級銑刀後,整體零件製造成本可降低15-20%,這對於追求成本競爭力的商業太空公司而言,具有極大的吸引力。

提高產品品質

在航太產業中,品質就是生命。新型銑刀透過精密的刀刃設計和先進的表面處理技術,能夠在加工過程中產生更小的切削力和更穩定的切削溫度,有效減少工件的變形和表面缺陷。

這種品質的提升對於關鍵零件尤其重要。例如,衛星的天線反射面要求表面粗糙度在0.1微米以下,新型銑刀能夠穩定達到這個標準,確保衛星通訊的品質。

全球航太供應鏈的重新洗牌

台灣銑刀技術的突破,正在改變全球航太供應鏈的格局。過去,亞洲國家在航太產業中主要扮演組裝和低階製造的角色,核心技術和高附加價值的製造環節仍掌握在歐美廠商手中。

然而,隨著台灣在精密刀具技術上的突破,越來越多的國際航太大廠開始將關鍵零件的製造外包給台灣廠商。這不僅是因為成本考量,更重要的是台灣廠商能夠提供與歐美廠商同等品質的產品。

國際合作的新模式

目前已有多家國際航太公司與台灣廠商建立策略夥伴關係。這些合作不僅包括零件代工,更涉及技術共同開發。台灣的銑刀技術成為了這些合作的重要基礎。

例如,某家歐洲衛星製造商與台灣廠商合作開發新一代衛星結構件的製造工藝,核心就是運用台灣開發的專用銑刀技術。這種合作模式讓台灣廠商從單純的製造商轉變為技術夥伴,大幅提升了在供應鏈中的地位。

技術創新背後的產業生態

台灣銑刀技術的成功並非偶然,背後有著完整的產業生態支撐。從材料科學研究院的基礎研發,到工研院的技術轉移,再到廠商的產業化應用,形成了一個完整的創新鏈條。

產學研合作模式

台灣的大學和研究機構在材料科學和精密製造領域有著深厚的基礎。透過產學合作計畫,學界的研究成果能夠快速轉化為產業應用。在銑刀技術的開發過程中,多所大學的材料系和機械系都參與其中,提供了重要的技術支撐。

完整的供應鏈體系

台灣擁有從原材料到最終產品的完整供應鏈。從特殊鋼材的冶煉,到精密機械的加工,再到表面處理和品質檢測,每個環節都有專業的廠商支撐。這種完整的供應鏈體系是台灣銑刀技術能夠快速產業化的重要原因。

未來發展趨勢與挑戰

隨著太空產業的快速發展,對於製造技術的要求也在不斷提升。未來的航太銑刀將朝向更高精度、更長壽命、更智慧化的方向發展。

智慧製造的整合

工業4.0的概念正在航太製造業中逐步實現。未來的銑刀將整合感測器技術,能夠即時監控切削狀態,自動調整切削參數,實現真正的智慧製造。

台灣廠商正在這個領域積極佈局,結合本土的半導體和資通訊技術優勢,開發智慧型銑刀系統。這種系統不僅能夠提高加工精度,還能夠預測刀具壽命,大幅降低停機時間。

新材料的挑戰

隨著航太技術的發展,新型複合材料在太空器中的應用越來越廣泛。這些材料對銑刀技術提出了新的挑戰。如何在加工碳纖維複合材料時避免分層,如何在加工陶瓷基複合材料時控制裂紋,這些都是需要解決的技術問題。

台灣廠商正在與國際材料廠商合作,針對新材料開發專用的銑刀技術。這種前瞻性的研發投入,將為台灣在未來航太製造領域的競爭中贏得先機。

對台灣航太產業的深遠影響

銑刀技術的突破,對台灣航太產業的發展具有深遠的戰略意義。它不僅提升了台灣在全球航太供應鏈中的地位,更為台灣發展自主太空技術奠定了重要基礎。

技術自主的重要一步

過去,台灣的航太產業很大程度上依賴進口技術和設備。銑刀技術的突破,代表台灣在關鍵製造技術上實現了自主可控。這不僅降低了對外技術依賴,也為未來發展更高階的航太技術創造了條件。

產業升級的催化劑

銑刀技術的成功應用,正在帶動整個台灣製造業的升級。許多原本從事傳統製造的廠商,開始投入航太級精密製造領域。這種產業升級不僅提高了產業附加價值,也增強了台灣製造業的國際競爭力。

結語:小刀具的大格局

一把銑刀看似微不足道,但它所代表的技術突破和產業變革卻具有重大意義。台灣透過在這個基礎技術領域的創新,不僅在全球航太供應鏈中找到了自己的位置,更為未來的太空夢想奠定了堅實的技術基礎。

隨著商業太空時代的到來,對於高品質、低成本製造技術的需求將會持續增長。台灣的銑刀技術已經證明了自己的實力,未來必將在推動全球航太產業發展中發揮更加重要的作用。這不僅是台灣製造業的驕傲,更是台灣邁向太空強國的重要里程碑。

從一把小小的銑刀開始,台灣正在重新定義全球航太製造的標準,為人類探索宇宙的夢想貢獻自己的力量。這就是技術創新的魅力所在——往往是最不起眼的突破,卻能夠改變整個世界的遊戲規則。

-

方肩銑削與 Stepping 的關聯深入解析方肩銑削與Stepping的加工關聯,包含加工原理、刀具選擇、製程差異與實務應用,協助提升加工效率與品質。

Published on 2026-02-16 -

甚麼是龍門銑床?大型工件加工領域不可或缺的存在!

Published on 2026-02-15 -

銑床的歷史發展:見證製造業的百年演進

Published on 2026-02-14 -

各種切削刀具所對應的加工任務

Published on 2026-02-13 -

7075、6061鋁合金對應的銑刀種類:專業加工刀具選擇指南

Published on 2026-02-12 -

探討半導體零件加工對於銑刀的要求

Published on 2026-02-12 -

銑刀研磨機是否能讓刀具回復100%機能?

Published on 2026-02-11 -

什麼是擠壓絲攻?深入了解現代螺紋加工利器

Published on 2026-02-10 -

什麼是PCB銑削?幫助您了解PCB加工方法。

Published on 2026-02-09 -

銑床的主要類型與精度差異

Published on 2026-02-08 -

機械加工機具刀桿種類完整指南

Published on 2026-02-07 -

半導體零件加工是精密製造技術的核心指南

Published on 2026-02-06 -

掌握精密加工的源頭,從中心孔開始

Published on 2026-02-05 -

適合鋁合金加工用的銑刀種類,掌握正確的銑刀選擇,提升鋁合金加工效率與品質

Published on 2026-02-04 -

銑床是什麼?完整介紹銑床種類、原理與應用指南

Published on 2026-02-03 -

CNC機械加工能夠導入AI技術嗎?製造業智能化的完整指南

Published on 2026-02-02 -

CNC設備常用的刀具:打造精密加工的關鍵利器

Published on 2026-02-01 -

鋁矽合金的被加工特性!探索鋁矽合金在現代製造業中的關鍵加工技術與應用

Published on 2026-01-31 -

五金行業的發展趨勢,從傳統到數位的完整指南

Published on 2026-01-31 -

硬陽處理缺點!解析這項表面處理技術的挑戰與限制

Published on 2026-01-29 -

甚麼是銑床加工?本文帶您深入了解銑削技術

Published on 2026-01-28 -

盲孔攻牙完全指南:從基礎到精通的實務技術解析

Published on 2026-01-28 -

使用硬度來區別銑刀種類

Published on 2026-01-26 -

零件加工廠選擇要點|打造完美供應鏈的關鍵指南

Published on 2026-01-23